■報告

[3を小宮が、それ以外は酒井が担当。酒井担当分は当日の配布資料と読み上げのために準備した草稿とを再構成したもの。]

【0】この報告でやること

『認知社会学の構想』第3章は、2004年の春に早稲田大学でおこなわれた「シュッツと友達」という国際シンポジウムにおける報告がもとになっています。私も聴衆の一人として、その報告を──漠然とした違和感を抱きながら──聞いていました。今回、合評会のお誘いを引き受けさせていただいたのは、この機会を借りて、そのときの違和感に かたちをあたえてみたい と思ったからです。

振り返って考えてみると、私が感じた違和感は、意味秩序の扱われ方に発していたものでした。言い換えると、片桐さんのやり方と、かつて「意味の社会学」などと呼ばれたものの末裔たち──という言葉で私は、ルーマンの議論やエスノメソドロジー研究のことを考えているのですが──との スタイルの違いに、です。このパートでは、その違いについて、著作の中で資源のひとつとして利用されている「メンバーシップ カテゴリー化装置」に 特に焦点をあわせながら 浮き彫りにできれば、と思います。また、このパートは そうした限定性をもっている ということを、あらかじめお断りしておきます。

検討は、次のステップでおこないます:

- 「認知社会学」という構想の狙いとそれがやっている作業について大まかにまとめ、疑問点を提出したうえで、(→【1】【2】)

- 「メンバーシップ・カテゴリー化装置(MCD)」をめぐる基本的な論点を確認し、(→【3】)

- MCD と「認知社会学」のコントラストをみる。(→【4】)

ただ、「違いをみる」とは言ってみたものの、MCDのきちんとした紹介を行うことは私の知識と能力を超えていますので、【3】のパートは 小宮友根さんに手伝っていただくことにしました。我々はいま、エスノメソドロジーの初学者向けテキストの出版準備を進めているのですが[1]、MCD の解説を含むパートを小宮さんが担当していますので、今日は、その草稿を使って 簡単に論点の確認をしていただきます。

【1】ミクロ・マクロ-リンク ──「統合理論」としての片桐社会学構想

『認知社会学の構想』の内容を見る前に、まず、2000年に出版された『自己と「語り」の社会学』の議論ひとつを確認しておきます。

この本の第1章で、片桐さんは、アレグザンダーの5分類を掲げたうえで、──シンボリック相互作用論を「社会化から自由に・創造的に解釈され、運用されるという役割観に立つもの」[片桐 2000: 10] だ とみなす議論と対峙しつつ── シンボリック相互行為論を 統合理論として読み直す試み を開始しています:

| 1) | 自由な 試行的*な行為をとおした、合理的で目的志向的な個人による社会の創造を前提とするもの。 | 行動主義、合理的選択理論 |

|---|---|---|

| 2) | 自由な試行的な行為をとおした、解釈的な個人による社会の創造を前提とするもの。 | 現象学的社会学 シンボリック相互行為論 |

| 3) | 自由な試行的な行為をとおして、社会化された個人が、集合的諸力としての社会を再創造するという見方を前提とするもの。 | ミクロ・マクロな社会理論の統合を方向付けるもの。 |

| 4) | 現存する社会環境をミクロ領域へと変換することによって、社会化された個人が社会を再生産するという見方を前提とするもの。 | デュルケーム |

| 5) | 外的、社会的な統制を強制されることによって、合理的、目的志向的な個人が社会に同調するという見方を前提とするもの。 | マルクス |

意味・解釈の社会学再考のために、シンボリック相互作用論が (3) の方向性をもつ理論である という読み直しを次に試みることにしよう。[片桐 2000: 8]

役割形成とは、役割についての「自由な」創造や変革をかならずしも意味するのではなく、役割行為の試行性を意味するものであった。役割は従来の役割理論が前提としていたように、「社会システム」に張り付いた構造的要素ではなく、社会構造はむしろ役割を人々が用いることによって相互行為の中で達成されていくものである。/ そして、自己の構築もこのような相互行為の構築と無縁ではない。自己はシンボルによって構築されるものと考えたが、その構築は、同時に、相互行為の過程の中で達成されていくものである。[‥] 自己の構築は、相互行為が構造的なものとして構築されていく過程と不可分である。[片桐 2000: 19-20]

特に 後ろの引用[p.19-20] は、『認知社会学の構想』の中心的な論点と奇麗に対応しています。したがって、2006年の著作は、2000年の著作で掲げられた「ミクロ・マクロ-リンク」という課題への 展開された回答となっている、と見てよいでしょう。

【2】「認知社会学」-の/という-統合メソッド: 〈いまここ〉+〈超越的なもの〉

では、『認知社会学の構想』では、どのような問いが立てられ、どのような解が与えられたのでしょうか。この点をみるために、主要な主張とやっている作業とを、議論に必要な限りで大ざっぱにまとめてみると:

| やっていること/いっていること | 登場例 | |

|---|---|---|

| [1] | 機能主義的社会学の役割論・集団論への批判 | [批判されている考え方:] 役割は、一般的には、上司の役割、部下の役割という言葉から理解されるように、ある特定の行為への期待や規範を意味することが多い。社会学における従来の機能主義的な役割論もそのような常識的な役割観に対応している。「個人に先立つ地位と役割=役割規範の存在を前提とし、個人は後から個々の地位を占める」がゆえに、役割は「それを遂行する行為者とは無関係に存在しうる非人格的なもの」である(安田他 1981:7)。これは、社会学における役割についての代表的な定義である。」[p.31-32] |

| [2] | 「集合体はカテゴリー化作用により成立する。」 | 集合体とは何かは、自己を集合体の成員としてカテゴリー化することによって説明される。[p.116] 自己や他者を固有なパーソナリティに基づいて定義するのではなく、「社会的なカテゴリー」の典型として定義するとき、集合体が生起する。[p.117] 誰が集合体の成員なのか、その成員は何をすべきかといった、集合体の成員とは何かについてのイメージ(=集合体の成員のカテゴリー)を持つことの中に、そしてそれに基づく相互行為の実践の中で集合体が形成されるのであって、それらのイメージや言説を離れて集合体があるのではない。[p.131] |

| [3] | 「質的な違い」にもとづくカテゴリーの分類 (ex. {人間}{集合体の成員}{特定の個人}.....) |

[役割カテゴリー] われわれは、相互の成員がどのようなひとかを示す見取り図としての役割を、従来の役割概念から区別するために役割カテゴリー「と呼び、それを「自他関係の認知地図(=認知枠組)と定義した(‥)。[p.33] [「集合体の成員」カテゴリー] [‥]認知枠組が その[「役割カテゴリー」の]ような特定の他社を基準とせず、より一般的な他者に基づいてつくられることも考えられる。その典型は、階級やジェンダーなどの集合体の成員として自己や他者を名前付けることである。[p.34] [人間類型] 自己を構築するカテゴリーとして、これらの役割カテゴリー、集合体の成員カテゴリーに加えて、その時代に固有な人間類型をあげることができる。[p.34] [近代的な自己] そして、これらの役割カテゴリー、集合体の成員のカテゴリー、人間類型と並んで、自己を構築するカテゴリーとして、「近代的な自己」を加えることができる。[p.35] [さらに‥‥‥] 自己そのものを名づける名前が、自己を構築するものだという観点に立てば、近代的な自己に対応する名前としての「個人」、また「パーソナリティ」、「自己」、「自分」、「人間」などの自己そのものに言及する言葉も、自己を構築するカテゴリーと考えられることになる。[p.36] |

| [4] | 「カテゴリー化は状況依存的だ。」 | 役割カテゴリーを用いるにしても、集合体の成員のカテゴリーを用いるにしても、ひとは他者を前提として、具体的な相互行為の場面において自己をカテゴリー化する。[‥]自己のカテゴリー化は、意図どおりにいくものではなく、あるときは、特定のカテゴリーを強制されたり、あるいは自分の期待するカテゴリー化が無視されたりすることもある。[‥]それは他者へのカテゴリー化にも当てはまる。[‥]自己のカテゴリー化は、個々の相互行為の条件に依存的な(contingency)過程である。したがって、権力の問題に象徴される相互のカテゴリー化やカテゴリーの付与の条件依存性の問題を抜きにしては、カテゴリー化と相互行為の問題を十分に論ずることはできない。[‥]以上の点が、われわれの認知社会学における相互行為論の要点である。[p.62] [‥]相互行為の場面でひとをどのようにカテゴリー化するか、あるいはされるかは肯定的、調和的とは限らない。自分自身をあるカテゴリーによって見なしていたとしても、他者がそれとは異なるカテゴリーを付与してくることは例外的ではないし、またその付与は自己の持つ客観的な属性を根拠とするのではなく文脈依存的なのである。 [p.129] |

つまりこの著作では、古い社会学の役割論・集団論を批判対象とした上で [1]、これへのオルタナティヴが この↓ように提起されているのでした:

- 〈いまここ〉を超越したもの──たとえば「集合体」──は、

- [3] 特定のカテゴリー──たとえば「集合体の成員」カテゴリー──を使って

- [2] 自己や他者をカテゴリー化することにより成立する

この事情は、「ミクロ・マクロ-リンク」という課題 に対して、カテゴリー化作用という回答 が与えられている とまとめてもよいでしょうし、〈いまここ〉-と-〈それを超えるもの〉との 分割 をリンクする ものとして、カテゴリーが使われている と表現することもできるでしょう。

以上、はなはだ大雑把ではありますが、「問題-回答」のペアに即してこの本の骨子をまとめてみました。これに即して、疑問点二つを挙げてみます。

[疑問1] 分割の基準としての〈いまここ〉

この議論が〈いまここ/いまここを超えるもの〉という区別によって支えられているのは明白です。ところが この重要な区別は、それ自体としては、この著作全体を通じて 一度も議論の対象になっていないのです。どうしてでしょうか。

[疑問2] カテゴリー使用のレリヴァンス

「〈いまここ〉を超えるものは、特定のカテゴリーを使って自己や他者をカテゴリー化することによって成立する」という主要主張のもとで、では社会学者は、そこで何を調べればよいでしょうか。どんな研究プログラムを描くことができるでしょうか。著作を読んでも、それがよくわかりません。

[3] をみると、この著作では、「Xを成立させるのは カテゴリーx である」というスタイルで、「カテゴリーの分類」がなされていることがわかります。(ということは、ここで「カテゴリーを分類せよ」という研究プログラムが提示されている、‥‥のかもしれません。)

しかし、この「分類」というやり方は、すぐに 次の疑問を引き起こします:

- [Q1] なぜ その場面で ほかならぬその カテゴリーが使われているのか

- [Q2] そもそもなぜ、「或るカテゴリーx が使用される時、そこに 超越的なものX が成立している」などと 言えるのか

後者 [Q2] に対しては、片桐さんは答えていないようにみえます。

前者 [Q1] に対しては──ときおり「重要性」や「関連性」について触れられることはありつつも、基本的には──「カテゴリー化は状況依存的なものなのだ」[4] と言われて、そこで議論が打ち切られているようにみえます。

このふたつの疑問をさらに考えてみる為に、ここで MCD に関する基本的な論点を確認してみます。そのうえで[疑問1][疑問2]に戻ってくることにしましょう(→【4】)。

【3】「メンバーシップ・カテゴリー化装置」とはなにか

(この節は小宮が担当。近刊『ワードマップ エスノメソドロジー』の草稿とその要約を配布した。ここには要約のみを掲載している。)

サックスの問い

MCD を巡る議論は、片桐本同様、役割論批判から出発している。

地位-役割によって行為を説明するとき、行為者はその地位カテゴリーによってカテゴリー化されていることになる。しかし、ある人を正しくカテゴリー化しうるカテゴリーは、常に複数ある。であるなら

| カテゴリー化問題の一般性 | 行為の説明のためにある一つのカテゴリーが選ばれることには、正当化が必要である。 |

|---|---|

| 一致問題 | そもそも人々の間でカテゴリー化が一致するなどということがどのように可能なのか問題になる。 |

どちらの問題も「行為者を詳しく観察する」というような手続きによっては解消されない。問題は観察可能な外見ではなく、行為者がおびる意味にあるのだから。

だが、それは「問題」なのか?

もしそれが本当に問題なら、それは社会学者にとってよりもまず、社会成員にとっての問題のはず。自己や他者の行為を説明することは社会成員もおこなうし、何よりカテゴリー化の一致が保障されなければ相手の行為の意味やその理由をわかることができないことになる。けれど、社会生活のなかで私たちはそんな問題に常に立ち止まらされる、などということはない。たいていの行為の意味は見たらわかる。であるなら、「問題」はなんらかのしかたで解消されている。

サックスの進んだ道

だったら実際の社会生活を記述してみること。

そこで明らかにしたこと。

カテゴリーは、行為や出来事の意味を与えるために用いられている。このことは規範と行為の関係についての再考をうながす。行為がその行為として意味をもつことにとって、規範は構成的な関係にある。規範は行為を拘束するものではなく、むしろ行為を可能にするものである。

これは、ふたつの「問題」について、実は問いのほうが間違っていたことを示唆する。

同様に、一致問題は行為の意味やその理由を、それらから独立のカテゴリー化(たとえば内面化された規範)によって保障されるものと考えるときに生じる。けれど、行為の意味がカテゴリー化をとおしてあたえられるのであるなら、一致問題は行為の意味がわかっていることそのもののうちに解消される。

研究プログラムとしての「成員カテゴリー化装置」

規範とは何かについて論じる単なる社会理論ではない。実際に行為や出来事の意味を与える手続きの記述を含んでいる。「集合と適用規則」。

ex. 「誰も頼れる人がいない」

字面だけ見れば「頼れる人/頼れない人」のような集合が使われているように思えるかもしれない。けれどそれでは実際におこっていることを十分記述できない。相談者はげんに相談所のスタッフを「頼って」いるのである。「相談所のスタッフに助けを求める」ときに、なぜこんなふうに言わなければならないのか、そのことが明らかにならないといけない[2]。

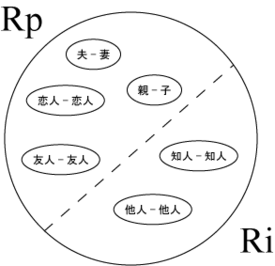

| R{(夫、妻)、(親、子)、(恋人、恋人)、(友達、友達)……(知人、知人)、(他人、他人)} |  |

|---|---|

| Rp{(夫、妻)、(親、子)、(恋人、恋人)、(友達、友達)…}、 Ri{(知人、知人)、(他人、他人)} |  |

| Rp内の相談の優先度(例): (夫、妻) 、 (親、子) > (友達、友達)… |  |

ex. 「赤ちゃん泣いたの。ママがだっこしたの。」

| わかってしまうこと |

|---|

| ・だっこしたのは泣いた赤ちゃんのママ ・ママがだっこしたのは赤ちゃんが泣いたから |

「家族」集合と、その集合の要素であるカテゴリーに結びついた活動が参照されることで、子どものお話は「可能な記述」になっている。赤ちゃんを抱き上げた女性に「この赤ちゃんのお母さんなんですか」と聞かなくても出来事の理解が可能であり、またその報告の理解が可能である。

社会学方法論上の含意

- 社会現象を説明するためには、行為や出来事の社会現象として理解可能にされていなければならない。けれど、その理解可能性こそが記述の対象となりうる。成員カテゴリー化装置の議論は、説明の前提とされていたものを、記述の対象とするような、代替的な方法を提出するものである。

- ミクロマクロ問題は消えてなくなる。ミクロな相互行為とか、マクロな社会現象とか、そういう区別がそもそもどのようにして意味がわかるものになっているのか、このことが記述の対象となりうるから。居合わせることや会話をすることは、人が同一の時空間内に存在すれば自動的に成立するわけではない。そこに「共在」や「会話」といった意味をあたえる手続きがある。国家や法といったマクロな現象も、ある個人の言葉を適切に「アメリカの言葉や」や「裁判官の言葉」として理解する手続きのもとで、他ならぬマクロ現象として理解可能になる。どちらも、私たちの文化にそなわった実践の論理のもとで産出される意味の秩序である。そしてその探求こそがEMのプログラムなのである。

EMはしばしば〔ミクロマクロ問題の〕ミクロの極に位置づけられてきた。だがその特徴づけはミスリーディングである。むしろ、EMがずっと関心をもっているのは人々の実際的ふるまいの論理を明らかにすることであり、それはミクロ-マクロという二分法を堀崩すめに彫琢されうるものなのである

(Coulter [1996] 2000: 32)

したがって、少なくともMCD論にかんしていえば

・・・そのようなエスノメソドロジストの視点は、その後、相互行為を説明する一般化された理論へと発展する。それがサックスに代表されるメンバーシップ・カテゴリー化装置(MCD)論である。[p.8]

というような片桐本の認識はまちがいである。

【4】検討と提題

以上、小宮さんにMCDの基本的な論点について確認してもらいました。なかで[疑問1][疑問2]についても 触れていただきましたが、ここで改めてそれを検討し、この報告を閉めたいとおもいます。

【4-1】[疑問1]について: 「ミクロ・マクロ-リンク」という課題を引き受けるのは なぜまずいか

まず[疑問1]について。これは、『認知社会学の構想』という著作で立てられている課題、つまり、

- あらかじめ、〈いまここ〉を基準にして 社会秩序のありかたを分類しておいたうえで

- そこに「カテゴリー(化作用)」という媒介項をあたることで

- 双方の存立を統一的に説明する

という課題について、ここで便利に使われている〈いまここ〉なるもの の身分を問う疑問でした。疑問を敷衍します。

【ステップ1】

もしも、〈いまここ〉という言葉で「或る限られた-物理的-時空領域」のことが意味されているのなら、「いまここを超える」という表現の意味内容は、とても簡単です。それは、「時空間内に設置された囲いを超える」ということでしょう。

【ステップ2】

しかしここで話題にされているのは「社会的秩序(という意味秩序)」であるはずです。「意味の秩序について、物理的な時空間を扱うのと同じ態度で臨むことはできない」というのが、いわゆる「意味の社会学」の重要な教えのひとつでした。「ミクロ-マクロ問題」なるものが設定されるとき、そこでは──おそらくは【ステップ1】に書いた自明性に災いされて──、この単純かつ重要な事柄が置き去りにされているようです。

この点についてみるために、配布資料に少し長めの引用をしておきました。重要なのは下線を引いた箇所です: すなわち、「居合わせて-いる」とき、私たちは、「互いに相手の可能なふるまいの選択肢を開示/制限する状況となりあうことで、「居合わせている」という状況の意味を作り上げている」のだ

ということ。

ゴフマンが「焦点の定まっていない相互作用」という概念で注目したのは、人々のあいだに直接的なやりとりがなくても、ただ居合わせるだけで、そこでなされるふるまいが、その居合わせている状況に対する処理として理解されてしまうということだった。発話していなくても身体表現の水準で、「そこでは何も伝達しないということはできない」のである(Goffman 1963=1980: 39)。[‥]しかも、そこにはやって良いふるまいと悪いふるまいがある。たとえば相手が知り合いでなければ、相手の顔をじっと見ることや、突然大声で歌い出すことはやってはいけないことである。相手とは目を合わせないようにしつつ、それでいて相手がいないようにふるまってもならない。ゴフマンが「儀礼的無関心」と呼んだふるまいのありかたが要請されるのである。/ ここでは、居合わせた人々がまさにそのようなふるまいのありかたをとっているということが、お互いに相手に対して可能なふるまいの選択肢を開示/制限しあっている。言い換えれば、相手が儀礼的無関心の態度をとっていることが、お互いに自分もそういう態度を取ることの理由になっているのである。/ それゆえ、一方がまったく違ったふるまいをとるならば「居合わせる」という状況の意味もまったく違ったものになってしまう。「子どもや召使いや黒人や精神病患者を扱うとき」がそうだとゴフマンは述べていた(Goffman 1963=1980: 94)。/ したがって、「居合わせているという状況のもとでは儀礼的無関心が要請される」という言い方は、精確ではない。少なくとも一面的である。むしろ、私たちは相手が互いに儀礼的無関心という態度をとりあうことで(=互いに相手の可能なふるまいの選択肢を開示/制限する状況となりあうことで)、「居合わせている」という状況の意味を作り上げているのである。「共在」は、この点において、ひとつの意味秩序にほかならない。同一の時空間にふたつの身体があれば自動的に「共在」状況が発生するわけではないのである。(小宮&酒井:2006、【4-1】共在)

- 【構造から作動への矢印】 居合わせていることによる可能な ふるまい の制限(=構造)のもとで、或るふるまい(=作動)が実現していること

- 【作動から構造への矢印】 或るふるまい(=作動)によって、居合わせている と い う 可能な ふるまい の制限(=構造)が 開示されていること

つまり──ゴフマンのあとに生きている私たちにとっては、いまや「あたりまえ」のことになってしまった(はずの)ことですが──、〈いまここ-に-居合わせる〉ということは、それ自体が、意味的な秩序の 特有のsui generis あり方であるわけです。その点を考慮すると、しかし、「ミクロ-マクロ問題」の構成のために使われている、「いまここ-を-超える」という表現は、もはや まるで自明なものではなくなります。

【ステップ3】

まとめると:

- 〈いまここ〉という言葉でもって、「特定の物理的時空領域の範囲」を指しているのならば、それでもって意味秩序を分類したり記述したりすることはできません。

- 〈いまここ〉という言葉でもって、「特定の意味秩序のありかた」を指しているのならば、それはまずそれ自体「意味秩序」として記述されるべきものです。そしてその場合、「共在Anwesenheit」のあり方を、「共在」とは別のあり方を持ってきて「説明する」などというのはおかしなことです(「共在」ならざるあり方を、「共在」でもって「説明する」のも同様)。したがって、この場合も、〈いまここ〉を意味秩序の分類基準に使うことはできません。

むしろ、こう考えたほうがよいのではないでしょうか:

「ミクロマクロ問題」とは、時空間表象を無自覚に密輸したうえで意味秩序の「説明」がなされようとしたときに作り上げられる 理論的仮構物である。

以上を、著作の「課題」にかかわる問題として指摘してしておきます。

【4-2】[疑問2]について: この理論構想によってどのような研究プログラムが提起できるのか

[疑問2]は、この著作でおこなわれている具体的な作業は「カテゴリーの分類」作業であるが、このやり方では 「なぜその場その時その人によって そのカテゴリーが使われるのか」が扱えない、というものでした。

■サックスの場合:

前節でみたように、サックスは、「成員の方法」「方法的手続き」に照準しました。これが重要なのは、

- 方法への照準が、社会学的記述可能性に対する裏打ちを与えている

(←成員が方法を用いているがゆえに、社会学者はそれを記述できる: 記述装置は記述可能)

- それによって、研究プログラムが提起されてもいる

(←記述装置を記述せよ)

■認知社会学の場合は?:

この「方法」にあたるものが、「認知社会学」には みあたりません。(前述の [Q1] や [Q2] をめぐる議論は、まさにそのために「遮断」されているように見えます。) そこがもっとも大きなエスノメソドロジーとの相違点だといえるでしょう。もちろん、「エスノメソドロジーとは違う」ということ自体は、問題となるようなことではまったくありません。しかし、それならば、認知社会学は、どのような理路で・どのような研究プログラムを提起できるのか。そのことは問題にしてもよいでしょう。

というのも、それが明らかでない限り、議論が1ステップずれただけ──カテゴリーという言葉が地位-役割のかわりに社会秩序の説明項として持ちこまれているだけ──ではないのか、という疑念はぬぐえないからです。

「認知社会学は、どのような理路で・どのような研究プログラムを提起できるのか」──この点を質問として提出して、このパートを終わります。

[著者および合評会参加者よりいただいた質問に応答する。(その場では答えられなかった点も含めて、会終了後の時点から振り返っての返答であり、「記録」ではない。)]

(準備中)